2012年05月31日

ホッチキスNO.1 今度は針入り!

東京蚤の市、収穫の最後はホッチキスNO.1。

金属系のジャンク品が並ぶ店の棚にさりげなく飾ってあるのを手にとってみると、

随分埃をかぶっているし、錆びてもいる。

これは、実用可能かどうかはわからない。

だがしかし、なんと針が1本入っているじゃあないか!

針がセットされたものに出会うのは初めてである。

さらに、である。

両サイドにはお馴染みの『HOTCHKISS NO.1』の刻印。

台座には『HOTCHIKISS PAPER FASTENER』。

どちらもアメリカ製のホッチキスNO.1の特徴と同じ。

読みにくいながらも『ITK.CO.』と思われる刻印も見られる。

もし間違いでなかったら、日本で最初にホッチキスを輸入販売した伊藤喜の当時モノ?

『実用新案』などの日本語表記は一切見当たらないし、

伊藤喜の国産は鳩型だから違うし。

まさか・・・と思ってしまう。

ただ、当時の輸入販売品の詳細がわからないし、自社名の『ITK.CO.』を輸入品に入れられたのかなど、疑問はある。

何しろ、当時は多くの類似品が出回っていたようだし。

ちなみに、出所は古い金物屋らしい。

驚いたことに、こんなに錆び錆でヤサグレているのに、

ガチャンとやってみたらちゃんと針が打てる!

たいしたものである。

こうして、3台目のホッチキスNO.1がやって来た。

どれもこれも身元は不明だが、どれもこれもかわいい。

2012年05月30日

下足箱のカナリヤ錠

さらに、東京蚤の市。

一番奥にあった古道具屋で発見。

銭湯などの下足箱に見られる古い錠前。

アルミ製の錠前に切り込みの入った木札を差し込むと鍵が開くというあれである。

調べてみると、色んなメーカーがある中で、カナリヤ錠と言われる古いものらしい。

これが、バネや金具などの部品も何もかもバラバラで箱に放り込んであった。

何とか同じ番号の錠前と木札を探しあて、必要と思われる部品を拾って来たというわけだ。

帰って早速部品を組み合わせてみる。

試行錯誤を繰り返し、見事完成。

初めて下足錠をいじって、その合理的な仕組みに感心することに。

では、試運転。

木札が、ふたつのレバーを順番に押し込み下のロックを解除する仕組みが分かるだろうか。

あとは、木札の切り込みにあわせて釘などを打ち込めばこの木札でしか開かない錠前が出来上がる。

なんとも味のある逸品。

これは使わない手はない。

古い木箱でも探してきて、オリジナルロッカーでも作ってみようかなあ。

2012年05月29日

足場板の魅力

東京蚤の市で最初に目を奪われたのが実は、広島の足場板専門店『WOODPRO』であった。

トラベラーズファクトリーの2階の床材に足場板が使ってあり、

その存在に興味は抱いていたのだが、こんな専門店があることは知らなかった。

足場板だけを扱う専門店だけあって、商品は足場板のみ。

今や床材のみならず、棚や家具や様々なインテリアに利用され、注目されてきているらしい。

さすがに今回は「足場板1本ください!」、というわけにはいかなかったが、

切り落とされた足場板の端っこをふたつ譲っていただいた。

切りっぱなしの杉材に無造作に塗られたペンキが雰囲気を出している。

補強用の鉄の波板が埋め込まれているのも洒落ている。

さて、これをどんなふうに加工しようかなあ。

考えただけでわくわくする、足場板の魅力なのであった。

2012年05月28日

京都からそうげんブロカント

今回の東京蚤の市で楽しみにしていた店のひとつが、京都のそうげんブロカント。

去年の恵文社でのトラベラーズノートイン京都の際、スタッフの方に教わって訪れていた古道具屋である。

限られたスペースなどいろんな制約のせいか、記憶している京都の店の雰囲気とは少し違った感じであったが、そんな中、面白いものを見つけた。

木製のフレーム。

ペンキで塗装が施され、そのかすれ具合がいい。

一見ただのフレームのようだが、恐らく天地にある2、3mmの隙間にベニア板か何かの札を差し込んで使った案内板じゃないかということだった。

それにしては、なかなかしっかりとした作りなのである。

工夫次第でおもしろいオブジェになりそうである。

2012年05月27日

東京蚤の市とアンティークフェアin新宿

初夏の日差しの中、調布の東京オーヴァル京王閣へ。

競輪ではなく、『東京蚤の市』。

人、人でごったがえす中、かき分けるように古道具を見てまわった。

電車ゆえ、重さやサイズ(もちろん予算も)の縛りの中、それでもいくつかの古道具と出会うことができた。

この三輪車は欲しかったなあ・・・。

この暑さの中、売り切れたビールに泣きながら会場を後にし、新宿へ。

小田急第一生命ビルのアンティークフェアin新宿である。

こちらはさすがに本格的。魅力的な古道具やアンティークがたくさん。

馴染みのantique shop menuに挨拶して、短い時間で会場を見てまわった。

時間が足りない!

もったいなかった。

古道具三昧の有意義な休日であった。

出会ったものについては、追々。

2012年05月26日

走馬看花

先日ラジオを聴いていて、

『走馬看花』という言葉があることを知った。

慌しい毎日、ついうわべだけで物事を判断しがちである。

様々な情報を鵜呑みにせず、冷静な判断力を持ちたいものである。

『走馬看花』

いつも心に置いておきたい言葉である。

2012年05月24日

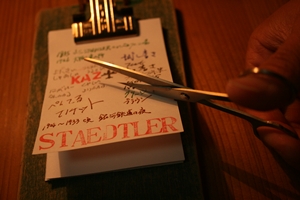

はさめるシザーズ

『西のゾーリンゲン、東の関市』と謳われる刃物の街、岐阜県関市。

そこで生まれた携帯用はさみ、その名も『はさめるシザーズ』。

“はさめる”とは、手帳などに挟んで持ち歩けるような薄い形状になっているため。

だからと言って切れ味に妥協はない。

トラベラーズノートにはさんでもすっきり。

2012年05月23日

自然と時間の仕業

いずれ名のある作家の手による芸術作品なのか?

いやいや、何のことはない。

浜辺で砂に埋もれていた陶器の断片。

元々はもっと大きな皿か何かだったのであろう。

それが真ん中を残して欠け落ち、潮と風雨と砂に削られ、

見事に角が取れている。

あと何年かその場所にあれば、徐々に元の土に返るところだったろう。

とても人の手では作り出すことなど出来そうもないこの佇まい。

自然と時間とによる仕業。

2012年05月22日

天浜線の旅 その3 庄屋屋敷で古道具を満喫

天浜線の旅、最後に途中下車したのは豊岡駅。

のどかな田舎道をしばらく歩くと、花咲乃庄がある。

江戸末期の由緒ある庄屋屋敷で、屋敷内や庭にも随所に見所がある。

蕎麦なども食べられるようだ。

それよりなにより、江戸から昭和の古道具がたくさん展示してあり、これはたまらない!

時間が経つのも忘れて惹き込まれてしまう。

そして、何と!

以前『道具の謎とき』という本で見て知っていた、『ハイトリック』の現物と出会ってしまった。

感激!

ちゃんとゼンマイも動くのを見て、またまた感激。

改めて、たかが蠅取りのために、こんな道具を作った古きよき時代に思いを馳せるのであった。

見所満点の天浜線の旅。

これからも何度も訪れて、新たな発見をしようと思いつつ家路につくのであった。

2012年05月21日

天浜線の旅 その2 機関車転車台

今回の天浜線の旅の一番の目的は、この駅にあった。

天竜二俣駅本屋内にある、ラーメン屋『ホームラン軒』・・・ではない。

駅構内に残され、いまだ現役で活躍している機関車転車台と、扇形車庫である。

機関車転車台は、かつて活躍した蒸気機関車を載せ、台を回転させることで機関車の方向を転換させた。当時は手動で台を回していたようだ。

今では電動になったが、ホームからの電車の方向を変えて扇形車庫へと導く。

巨大な車体をゆっくりと回転させていく光景は雄大で圧巻である。

資料館にあった模型を見るとその位置関係が分かりやすい。

どちらも昭和15年に建設され、国の登録有形文化財に登録されている。

この外にも、天竜二俣駅構内には計10の有形文化財があり、

それらを含む、創業当時からの古い様々な施設を見学するツアーが用意されている。

天浜線を訪れることがあれば、ここの見学ツアーは必須である。

見学記念の硬券が発行されるのも嬉しい。

2012年05月20日

天浜線の旅 その1

天竜浜名湖鉄道。

昭和10年、東海道本線のバイパス的な役割を担い、国鉄二俣線として開業。

現在、全長67.7km全38駅に、36の施設が国登録有形文化財に登録されている。

何より、地元の足となる素朴な電車なのである。

一日フリー切符で満喫してきた。

開業当時からの古い駅本屋、プラットホーム、

そして車窓からの浜名湖や緑の木々などの風景を

たっぷり、のんびり楽しんだ。

気ままに途中下車出来るのも、フリー切符ならでは。

昼飯は、やっぱりこれ。

う、うまい・・・。

つづく。

2012年05月19日

2012年05月18日

カチッと切れる気持ちいい修正テープ

何やら怪しげなキャッチフレーズ。

ぺんてるの新製品、『先端ノック式修正テープ kachitto』である。

消したいところをなぞったら、先端を立ててカチッとノックする。

するとあら不思議、綺麗にテープが切れる。

そのときのカチッという感触が気持ちいいのである。

秘密は、本体後部の部分に。

ここで、内部のカートリッジを押し込んでテープを切る仕組みのようだ。

消し足りなかったり消しすぎたり。

変なところで曲がって切れたりするなどのストレスを解消。

握りやすい形状も工夫されている逸品。

2012年05月17日

クラフト・エヴィング商會みたいな数取器

こんな古道具が大好きなのである。

アメリカはニューヨーク製の数取器。

握ってもしっくり来るフォルムは実用的。

カチカチと数字を送る感触も心地よい。

2桁目と3桁目が独立してリセットできる仕組みも、大変便利。

そして何より惹かれるのが、外箱と説明書の印刷なのである。

英文とイラスト。

これは、正にクラフト・エヴィング商會の世界じゃあないか!

しかも本物。

TOHO(UCHIDA)のと並んで、ご機嫌のツーショット。

2012年05月16日

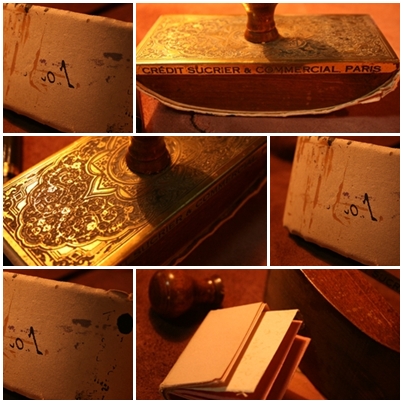

フランスの古いインクブロッター

先日、ハチマクラの古文房具の魅力展のたいみちさんのところから譲っていただいたインクブロッターは、以来、正に実用品として日々書斎で活躍している。

そんな中、また新たにインクブロッターに出会うことに。

それが地元の古道具も扱う雑貨屋。

今まで中々ブロッターにお目にかかることがなかったのに、こう続けてとは不思議なことだ。

年代などは不明であるが、PARISの刻印からフランスのものと思われる。

ずっしりと重量感のある木製のボディに、細かく彫金された真鍮のカバーが付いている。

吸取紙は、違う種類のものが数枚重ねてあり、クッション材は無い。

インクを吸取った跡、これがまたいい感じなのである。

さりげなく飾っておいても格好いいかな。

2012年05月15日

留め紐でカスタマイス

今回のトラベラーズノートと仲間たちの新製品の中でも、

ちょっと地味ながら、意外とスグレモノのこれ。

留め紐シール。

ノートや手帳の表紙に貼るだけで、昔懐かしい留め紐になる。

くるくる紐を巻きつけるひと手間が楽しい逸品。

厚くなりがちなスパイラルリングノートなどには最適。

トラベラーズ日記に紹介してあったように、

パスポートサイズのクラフトファイルに貼って、オリジナルの名刺ケースを作るのも面白い。

他にも工夫次第で、いくらでも使い道がありそうである。

というわけで、今春のトラベラーズ新製品の一部を紹介してきたのであるが、

例年にも増して楽しいアイテムが一杯である。

トラベラーズノートの世界観。

これからも、益々楽しみなのである。

2012年05月14日

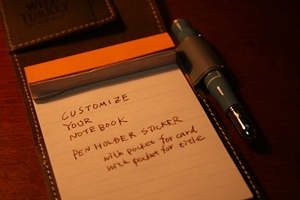

ペンホルダーシールはカードポケット付

トラベラーズノートの新製品の話題をもう少し。

手持ちのノートや手帳などに手軽にペンホルダーを付加できるペンホルダーシール。

裏の台紙を剥がして貼るだけ。

カードポケットも付いていて自分なりのカスタマイズが楽しめる。

↓ こんな感じで。

早速RHODIAのカバーに付けてみる。

粘着は強力で、かなりしっかり安定する。

ペンの抜き差しもいい具合である。

いい感じ。

2012年05月13日

連結バンドでリフィルは無限に増やせる!?

トラベラーズノートのリフィル。

多くの人が2冊以上の複数冊を挟んでいると想像できる。

だがしかし、その挟み方は人それぞれ、自分のやり方で工夫していると思われる。

そこにこの新製品の登場である。

連結バンド!

一見ただの大きい輪ゴムのようだが、その長さや弾力はトラベラーズノートに合うように、

完全に計算しつくされている、と思われる。

中には挟み方のマニュアルも入っている。

(ちなみに公式HPには写真入りのものがあって分かりやすい。)

じゃあ、ということで実際にやってみた。

リフィルを3冊用意する。

まず、連結バンドを使って、2冊のリフィルをつなげる。

2冊の隙間からノートのゴムを引き出し、3冊目を引っ掛ける。

これで、リフィル3冊がセットできた!

簡単、簡単。

ノートリフィルだけでなく、やはり新発売のクラフトファイルなんかもセットしてみる。

この連結バンドを使えば、何冊でもリフィルを挟むことが出来ることになる。

のか?

益々楽しい、トラベラーズノートライフなのである。

2012年05月12日

ロールシール 特色の表現力

今までも人気のあったトラベラーズノートカスタマイズ用のステッカー。

それがロールシールになって新登場である。

ケースから台紙を引き出すことで、シールが出てくる仕組み。

シールはといえば、1枚1枚がいつもながらの旅心いっぱいのデザインに、

どこか懐かしいような色合い。

というのも今回のシールは、印刷にオフセットを用いず、特色印刷という手法をあえて使っているようだ。

ベタがきれいで、よくみるとちょっとかすれていたり、色ごとに微妙にずれていたりする。

そんな風合いをわざわざ出しているというこだわりが、トラベラーズらしい!

ベタベタ貼って遊んでしまおう。

2012年05月11日

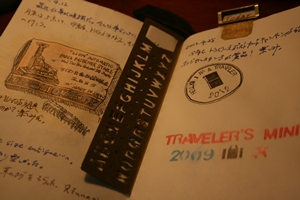

ブラスプロダクト テンプレートブックマーク

この春のトラベラーズノートと仲間たちの新製品の中で、

一番気になっていたのがこれ。

テンプレートブックマーク アルファベットとナンバー。

真鍮製のテンプレートである。

ステンシル風の洒落た文字や数字や、飛行機などの絵も描けて面白い。

真ん中に並んでいる穴が、文字が曲がらずに書ける工夫でもある。

ノートに挟めるブックマークになってるところがまた一捻り。

よく考えられた傑作なのである。

真鍮アイテムが充実してきた。