2010年02月28日

なかなか美しい古めん

昨日の蚤の市で2、3件めんこを出している店があった。

それで思い出して、今日ちょっと自分のコレクションを整理してみた。

で、よく見ると印刷のずれがあったり、明らかに偽物キャラがいたりでおもしろい。

これらで実際に遊んでいた子供の頃、

昔のめんこを「古めん」と呼んでいた。

今見ると、なかなか美しいじゃないか。

2010年02月27日

古いコンパス

こういうの、たまらない。

古いコンパス。

なんに使うかなんて考えない。

しかも、いつもながらの RERA RERA RU. 価格。

何年くらい前のものかはわからないけど、

シンプルで、多分真鍮製。

独特の金属のにおい。

鈍い輝き。

針が錆びてるのも渋い。

鉛筆を挿すところに工夫がある。

パチンとつまみで鉛筆を固定する。

しっかりホールドされ、円も上手に描けました。

今日初めて訪れた、神社で開かれている蚤の市。

病みつきになりそう。

2010年02月26日

大きな木になって

学生の頃は遊ぶことしか考えていなくて、

学校の授業なんかサボってばっかりいたような気がする。

今になって思えば、全くもってもったいない話で、

その半分でも今から受けたいくらいだ。

だから、今日みたいな「研修」という名の授業も、

とても楽しく感じられた。

中でも、ファーストインプレッションは4分で決まることや、

綺麗な安定した立ち方の話は興味深かった。

しばらく目を閉じて、

自分の姿を大地に立つ「大きな木」であるとイメージする。

そうすると、ちょっと押されても揺らがない安定した立ち方になるんだそうだ。

へえ、ちょっと練習してみよう。

2010年02月25日

愛用の腕時計

普段、毎日腕につける時計。

CASIOの電波ソーラーのやつ。

腕時計を選ぶ基準は、

① アナログ。できれば算用数字であること。

② 電池を換えなくていいもの。

このOVERLANDは、アナログで数字も書いてあって見やすい。

日付も出るので便利だし、

電波時計なので全く狂わないのがすてき。

もちろん、ソーラーなので電池も換えない。

まさに理想的な時計なのである。

何年か使って純正のベルトが擦り切れたので、

丈夫でおしゃれな革のベルトをつけてある。

2010年02月24日

忘れること

人間、忘れることが肝心。

でなきゃあ、

頭は毎日パンクしている。

ほとんど毎日、頭の中は飽和状態で、

いつ破裂するかわからない。

忘れよう。

忘れよう。

そうすれば、また明日が来る。

タグ :寅さん語録

2010年02月23日

アラジンでおにぎりを焼く

夜食にアラジンでおにぎりを焼いた。

こまめにひっくり返すと、焼き網に米がくっつかない。

焦げ目がついてきたら、醤油と酒におかかを入れた出汁につけて

さらに焼く。

香ばしい香り。

海苔を巻いて、出来上がり。

おいしい。

今夜あたりはだいぶ暖かく、

おにぎりが焼けたらストーブは消してしまった。

もう少しアラジンで遊びたいなあ。

2010年02月22日

旅支度はしてみたけれど

年に一度の河津桜。

着いたらスケッチもしたいと

トラベラーズノートや、色鉛筆や、景気づけにウィスキーなどを

前の晩に用意して、出かけた。

フェリーとバスの旅ゆえ、ついついビールや持参のウィスキーをちびちび、だらだら・・。

現地に着いたら、時間がないことをいいことに

スケッチなどすることもなく

飲んでる合間に、

とりあえずノートを置いて

写真など撮ってみたりして、一応。

2010年02月21日

2010年02月20日

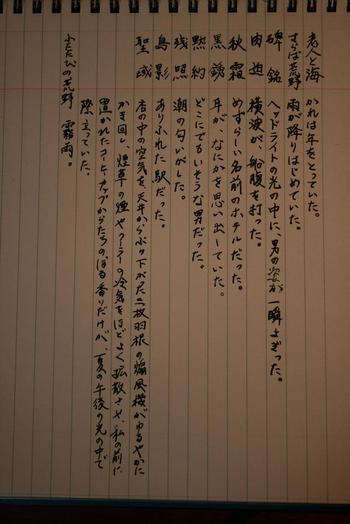

ハードボイルド

ヘミングウェイの老人と海、

北方謙三のブラディ・ドールシリーズ。

それぞれの冒頭の部分を書き出してみた。

やっぱり、ハードボイルドは短文だ。

その切れが、これから起こる事態を期待させる。

そんな中、異彩を放つのが 聖域 である。

やたら、必要以上に長い。

これは意図的に決まっている。

主人公が今までのタイプと全く違うことを暗に示しているのか?

しかしこの男、今までの主人公たちに負けず劣らず、男だった。

2010年02月19日

時間

夜、寝るとすぐ朝になってしまう。

だから、もったいなくてついつい

夜更かししてしまう今日この頃だ。

何をしていても、何を考えていても、

時間は正確に過ぎている。

砂時計の砂が落ちるのを、誰もが止められないように。

これを止めるには、ひっくり返すしかない。

ひっくり返す勇気がいるのだ。

だから、もったいなくてついつい

夜更かししてしまう今日この頃だ。

何をしていても、何を考えていても、

時間は正確に過ぎている。

砂時計の砂が落ちるのを、誰もが止められないように。

これを止めるには、ひっくり返すしかない。

ひっくり返す勇気がいるのだ。

2010年02月18日

歌橋製薬所

ロイヒ。

という湿布薬の入っていた缶だ。

㈱歌橋製薬所という会社の製品。

このレトロな缶は、先日来紹介している RERA RERA RU. にて入手のもの。

で、よく調べると、この㈱歌橋製薬所というのは、

セロテープに代表される文具メーカーのニチバン㈱の前身ということがわかった。

なんと、今でもロイヒつぼ膏としてロイヒの名は残っている。

㈱歌橋製薬所は、昭和9年から19年の商号。

その間のものということになる。

70年程昔のものなのに、ずいぶん綺麗にのこっているものだ。

2010年02月17日

アラジンで寒さを楽しむ

このところ寒い日が続いている。

ところが、今年は寒ければ寒いほどワクワクする。

一日も長く寒い日が続けばいいとも思う。

それもこれも、書斎に鎮座ましますアラジンストーブのお陰。

帰宅して、風呂と食事を済ませたあと、

書斎のアラジンに火を入れるのがこの頃の楽しみになっている。

柔らかな暖かさに、心安らぐ。

もう少し冬を楽しもう。

ところが、今年は寒ければ寒いほどワクワクする。

一日も長く寒い日が続けばいいとも思う。

それもこれも、書斎に鎮座ましますアラジンストーブのお陰。

帰宅して、風呂と食事を済ませたあと、

書斎のアラジンに火を入れるのがこの頃の楽しみになっている。

柔らかな暖かさに、心安らぐ。

もう少し冬を楽しもう。

タグ :アラジンストーブ

2010年02月16日

チェックライターにインクを補給

先日紹介した、古いチェックライターを完全復活させようと、

インクを購入してきた。

現行のニッポーの手動式チェックライター専用インキ。

二つあるパッドはかなり磨り減っているが、

とりあえずインクを塗ってみる。

何度か字輪を回し、インクをなじませる。

そうして試し打ちを繰り返すと、

おっ、いい感じ!

くっきり数字が印字される。

これは、何かに使わないともったいない。

何に使えるかなあ。

男は実用的でないものが好きだというが、・・・。

(RERA RERA RU. 談)

実用できるに越したことはない。

で、トラベラーズノートに通し番号ををつけてみる事にした。

考えれば、他にも何か使えそう。

2010年02月15日

アルマイト製レトロ水筒

昭和の比較的初期のものと思われる。

京都の文具屋が放出した未使用品らしい。

当時学校に卸していたのだろう、クラスと名前が書けるようになっている。

未使用の証に、商品タグがぶら下がっている。

ボディの色は美しいコバルトブルー。

吊るし革は、経年の渋さを出している。

金属部分は錆びて、革と同化し、その区別がつかないくらいだ。

チェーンでつながれたカップはまだその輝きを失わず

黄金色に輝いている。

そして、方位磁石が付いているのも学校の教材っぽくて面白い。

ただ、針が外れてしまっているのが残念。

カップに守られてきたコルクの栓は、全く傷んでいない。

中を綺麗にすれば、実際に使うことも出来そうだ。

露店には同じ商品がいくつか並んでいた。

みんな同じだが、みんな違う。

どれにしようか迷うのもまた楽しい。

2010年02月14日

繰出式鉛筆

現在主流のノック式よりも単純な機構で、

初期に多く見られた繰出式鉛筆。

今で言うシャープペンシルのこと。

クリップ部を回転させることにより、中の金属軸が繰出される。

そこに差し込まれた芯がペン先に顔を出す仕組み。

芯の交換は、金属軸の先に付いたつまみを

前にスライドさせて押し出すようになっている。

ちなみにこのペンでは、1.0mmの芯を使っている。

クリップ部を引き抜くとちゃんと消しゴムが付いている。

さらに、その消しゴムを抜くと、中には赤と黒の替芯がたっぷり!

赤と黒を分けて入れられる様に、仕切りが付いているところにも拘りが感じられる。

軸の、セルロイドと思われるマーブル模様も美しい逸品だ。

地元では由緒ある、小梳神社のみの市。

掘り出し物満載だ。

2010年02月13日

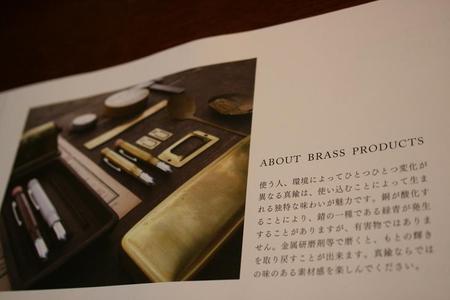

トラベラーズノート ブラスプロダクト

先日紹介した、この春のトラベラーズノートの新企画。

その中で特に気になっていた、ブラスプロダクトの詳細がわかった。

ブラス(真鍮)を使った、トラベラーズノートに似合う文房具がそれだ。

真鍮の素材を生かした無垢のペンケースや、クリップ、定規、

そして、間違いなく欲しいのがバレットペンシルと、それを模ったトップリング付きのボールペン。

今までのどのペンよりも、トラベラーズノートに似合うことだろう。

発売の3月18日が楽しみだ。

2010年02月12日

ニッポーのチェックライター EP Type

大字表記、縦送り印字のロータリー式チェックライター。

NIPPOのEPタイプ。

見るからに古い。

こんなに古いのに、印字機構も、紙送りも全く問題なく機能する。

ずっしりと重く、目だった傷もなくきれいなものだ。

昨日の雑貨店で発見、

値段を聞いて、即購入!

実用に使うわけではないが、インテリアに渋い。

あ、男は実用的でないものが好き、とは店長さんのお言葉。

ごもっとも(笑)

帰って早速、いつ頃のものなのか、あちこち調べてみた。

ところがいくら調べても分らない!

で、今日メーカーに電話して直接聞いてみた。

そうしたらベテラン風の紳士が出てくれて調べてくれた。

発売年は、1955年。

廃盤になった年は分らなかったのではっきりしないのだが、

恐らく50年くらい前のものだろう。

その方も実際見たことがないとのことだった。

何とも昔の製品というのは頑丈なものだ。

トラベラーズノートにスケッチしてみた。

ところで、昨日紹介したトリスの瓶のはなし。

これも実は気になって、昨日のうちにメーカーに問い合わせを出しておいた。

そうしたら、早速今日メーカーの方が返事をくれた。

やはり、はっきりした年までは分らないのだが、

トリスのポケット瓶が1950年からなので、

社名の変わる63年までの間の、それも恐らく初期のものだろう、

とのことだった。

う~ん、アンティークっておもしろい!

2010年02月11日

トリスのポケット瓶

トリスウィスキーの古いポケット瓶が手に入った。

瓶の風合いもいいのだが、プラスティックではなく、アルミのカップが付いている。

中のキャップとカップには同じ刻印が施されているのだが、

社名が、『サントリー』ではなく『壽屋』になっている。

現サントリーの壽屋時代は1921年から1963年なので、その間のものには間違いない。

色々調べてみたが、ポケット瓶にアルミのカップが付いていたことを書いた資料が見つからない。

一体何年頃のものなんだろうか?

見つけたのはここ。

面白いものがたくさんあった。