2013年07月31日

休日のフチ子

最近のフチ子さんはというと・・・。

逆さになったり、

ふんぞりかえったりと、相変わらずひとびとを癒すのに忙しい。

そんな中、休日のフチ子さんをフォーカス!した。

なんてリラックスしているんだろう。

仕事中の一生懸命な表情とは大違いである。

カフェオレを片手に、読んでいるのはファッション雑誌か何かだろうか。

傍らにはかわいいわんこ。

普段みんなを癒しているコップのフチ子さんは、休日にはこうして癒されているのであった。

2013年07月30日

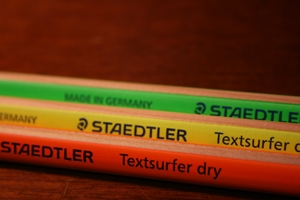

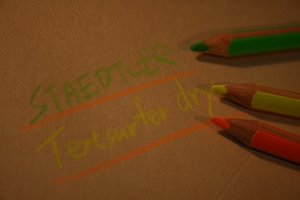

ステッドラーから蛍光色の色鉛筆テキストサーファードライ新発売

ステッドラーの新製品。

テキストサーファードライという名の蛍光色鉛筆。

特徴ある太い三角木軸。

温かみがあって握りやすい。

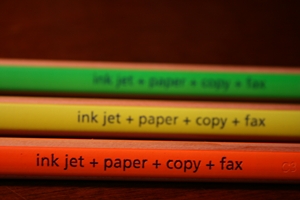

いろんな用紙に対応しているようだ。

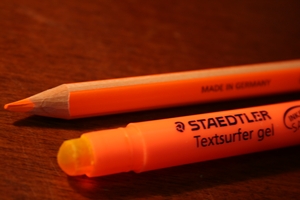

ネーミングが似ている大ヒット商品のテキストサーファーゲルを意識した新商品ということは一目瞭然である。

当然こだわっているであろう、滑らかな書き味はこちらも健在。

柔らかく心地よく滑らかである。

色鉛筆としてはもちろん、マーカーとしても使えそうである。

きれいだ。

2013年07月29日

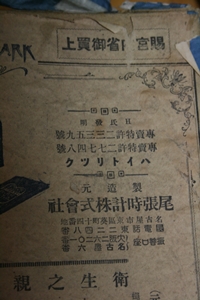

道具の謎解き 後編

昨日の道具の謎解きを。

正解は、尾張時計株式会社製造の『ハイトリック』。

大正から戦前にかけてのヒット商品で、宮内省にも御買上戴いた代物である。

当時海外にも輸出されていたようで、英語名が“FLY TRAP”。

英語の説明書きも付いている。

そう、ハイトリックは蠅を獲るための道具、『蠅獲器』なのである。

「蚊獲兼用」とあるように蚊を取るのにも使っていたらしい。

「衛生之親玉」というキャッチフレーズが泣かせるじゃないか。

実は、初めてこの『ハイトリック』を知ったのは以前紹介した『道具の謎解き』という本。

それに感動し、そして実物を初めて目にしたのが花咲乃庄。

それから1年余り、こうして今手元にやって来てくれたのである。

感無量なのである。

では、このハイトリックが蠅や蚊を捕獲する驚愕のメカニズムを解説していこう。

とりあえず、製造元が尾張時計㈱というだけあって、ゼンマイ仕掛けである。

その動力を、この歯車の付いた四角い箱に伝える。

するとこの箱がゆっくりと回転する。

箱の表面には、予め蜂蜜を混ぜた酢や、味醂などを塗っておく。

そこへ、蠅や蚊が美味しそうなにおいに誘われて寄ってくるのである。

「回転する四角軸の表面へ酢或いは酒に砂糖の如きものを混入したる液を塗抹すれば蝿はその香と甘きに聚り来るものなり」という具合だ。

甘美なひと時を堪能した蠅や蚊は、そのままゆっくりとハイトリック内部に導かれて行く。

そこには一度入ったら決して後戻りできないトラップが仕掛けられているのである。

フック金具で繋がれた後部の箱。

分割してみると、双方を行き来する穴が開いている。

「行き来」というのは実は語弊があって、これは一方通行。

一度入ったら、これでは戻ることは不可能だ。

そして蠅、蚊は見事にこの金網の中に閉じ込められてしまうという寸法なのである。

では、その動きをGIFアニメでどうぞ。

何とも見事なハイトリック。

一度実際に、蠅蠅蚊蚊蚊を捕獲してみたいものである。

打倒キンチョールなのである。

Posted by kaz at

22:34

│Comments(0)

2013年07月28日

道具の謎解き 前編

随分ボロな箱ではある。

箱に貼られたラベルは、イラスト入りで製品の説明書きのようだ。

用心深く箱を開くと・・・。

なにやら怪しげな木製の道具。

向かって左の部分には何か仕掛けがありそうだ。奥の方には網が張ってある。

かつて、ここでも紹介したことがあるこの古道具。

これが手元にやって来るなんて、夢のような現実なのである。

さて、一体これは何なのか?

後編に続く。

2013年07月27日

2013年07月25日

2013年07月24日

デルフトブルーハウスの新入り

デルフトブルーハウスに新入りが加わった。

それほど古いものではなさそうだが、かなり細かい作り。

綺麗なデルフトブルーである。

裏面には、ハンドペイントとデルフトブルーの文字と通しナンバーがある。

そして、よく見ると煙突に穴があいている。

そう、これらは塩と胡椒をいれる容器。

S(ソルト)とP(ペッパー)がちゃんと書いてある。

デルフトの街も新築ラッシュである。

2013年07月22日

意外なメーカーの目玉クリップ

何の変哲もない目玉クリップである。

だがしかし、よく見ると刻印に“PLATINUM”の文字。

あのプラチナ万年筆なのか?

随分古い箱に入っている。

確かにプラチナ万年筆のようだ。

目玉クリップといったら、コクヨやベロスやプラスやミツヤなどなど。

プラチナ万年筆から出ていたのは知らなかったし、資料も見つからない。

一体いつ頃、どれくらいの期間売っていたんだろう?

なぞである。

2013年07月21日

ペリカンの画鋲

昨日の消しゴムと一緒に発掘したティン缶。

Pelikan・・・。

スーベレーンでお馴染みの、あのドイツの万年筆メーカーのペリカンである。

中身は、黄金色に輝く画鋲!

あのペリカンが画鋲を作っていたとは、これを見るまで知らなかった。

これは国内で販売されていたもので、当時500円だったようだ。

これにも500円の値札がついていた。

ちょっと調べてみたら、T師匠のこちらのブログに違うバージョンの缶が紹介されていた。

もっと古そうで、こっちはドイツ仕様なのかなあ。

→http://blogs.yahoo.co.jp/tai_michi/9045325.html の下のほう

それにしても、何て格調高い画鋲なんだろう。

ペリカンのマークに、Pelikan GERMANYの刻印。

そして、この缶にはひとつの機能が備わっている。

それがこれ。

そう、画鋲抜きである。

缶の内側には使用方法の丁寧な説明がある。

うん、いい具合である。

抜いた後、画鋲がちゃんと缶の中に入っていく。

たかが画鋲にこのクオリティ。

Pelikanのプライド。

2013年07月20日

コーリン鉛筆の面白消しゴム発掘

こんな消しゴムをひょんなところから発掘してきた。

皮の表面もリアルなみかん消しゴム。

おいしそうな色合いのバナナ消しゴム。

イワコーの果物シリーズかなあ、と思ったら・・・。

袋に昔懐かしいお馴染みの横顔。

そう、1997年に廃業したコーリン鉛筆のロゴマークがある。

鉛筆以外にも、こんなものも作っていたんだなあ。

それにしても、袋入りでよくぞ残っていたものである。

2013年07月19日

ビクトリノックス革カバー

トンボ鉛筆とコラボのビクトリノックス。

キーホルダーにぶら下げて愛用している。

なかなか重宝するのである。

それが、気づいたら片方のカバーが取れてなくなっていた。

使うのに支障はないし、これはこれでワイルドでいい感じではあるのだが、

ポケットの中で引っかかったり、ちょっと物騒な感じもないことはない。

というわけで、革端切れでカバーを作ってみた。

簡単に出し入れできるようにした。

そのまま使えて便利。

賑やかではある。

2013年07月18日

2013年07月16日

デルフトタイルをもう一枚

もう一枚デルフトタイルを。

こっちは珍しい多色塗りである。

馬の動きに愛嬌があって、眺めていて楽しい絵だ。

かつては、オランダのどこかの家庭のどこかの壁に張られていたのだろうか。

そんなことに考えを廻らすのも楽しい。

一見無造作な筆捌きの痕跡がいい。

古い木のフレームの雰囲気も最高である。

廻りめぐってここに在ることの不思議を感じながら。

2013年07月15日

オランダデルフト陶器のタイル

三島のsoraがオランダ買出しの旅から帰ってきたというので早速伺った。

お土産話と共に見せていただいた、デルフト陶器のタイルである。

オランダの古都デルフトは陶器の街である。

そこで焼かれるデルフト陶器は、イタリアから伝わった製法に、中国の磁器や日本の伊万里焼の影響を受けて発展したという。

主にデルフトブルーと呼ばれる青で彩色されることで知られる。

KLMオランダ航空で配られるデルフトブルーハウスは、ここでも何度か紹介した。

デルフト陶器のタイルは現地では、それを飾るためのフレームとともによく売られているとのこと。

このタイルも、デルフトブルーが時の流れの中で落ち着いた風合いになっていて渋い。

銃を構えた勇ましい兵士。

これは夢見るタイコたたきといったところか。

古いフレームもちょっといい雰囲気なのである。

何ともいえないいい青である。

2013年07月14日

Access NoteBook @ bungu_o

というわけで、Access NoteBook @ bungu_o

文具王の完全プロデュースによる、検索性を極めた究極のノートである。

シックなハードカバーの黒表紙に赤いゴムバンドが目にも鮮やか。

この一見何の変哲もないノートに、数々の工夫が施されているというのである。

まず目に付くのが、表紙の右中央の半円状の切り込み。

ここに指をかけてめくっていくと各頁に番号が振ってあって、目的の頁にアクセスしやすくなっているのである。

しなりにくいハードカバーノートにもかかわらず、頁をめくり易くする工夫がここで生きる。

裏表紙に折れ線が入っていて、ノート自体を自然にしならせることができるのである。

最初の10頁はインデックス。

そして本文が200頁。

罫線の引き方ひとつとっても拘りの工夫が見られる。

そして、インデックス頁と本文頁の端のマス目がリンクしており、マーカーなどで塗ればサイドインデックスとして機能する。

これにより、狙った頁に素早くアクセスでき、抜群の検索性能を発揮できる。

最後のページには、A4二つ折りも余裕で入る透明ポケット付きという親切設計。

今までこんなノートを見たこともないし、思いのまま商品化してしまう文具王のバイタリティには驚くばかりである。

まだまだアナログも捨てたものではない。

さて、どんな風に使ってやろうかな?

2013年07月13日

文具王の文具研究レポート

inkのセールへ。

相変わらず、圧巻のチラシ。

その中に、『文具王の文具研究レポート』なるものが紙面を大きく占めている。

そう、文具王の文具店の販売を手がけているのがinkなのである。

それにしても、新聞折込にこんなマニアックなチラシが入るなんてすごい。

文具王高畑正幸氏の、文房具への深すぎる愛が溢れる研究レポートは、一見の価値ありである。

ちなみに取り上げられている文房具は、というと・・・。

ニチバン テープカッター直線美。

三菱鉛筆 プロマークビュー。

MAX バイモ11フラット。

カンミ堂 ココフセンカード。

サンスター かどまる3。

KOKUYO ネオクリッツ。

LIHITO LAB スケジュール&仕分けファイル(31仕切り)。

そして、噂のあのノートも!

店の売場にも、チラシとリンクしたコーナーが設けてある。

そして、そのすべての商品がサンプルで実際に試せるのがinkのすごいところだ。

そして、噂のノートも。

買っちゃう?

2013年07月12日

今日の海は

海に出てみた。

波が砕ける音。

強い潮の香り。

肌にまとわりつくような湿気。

波飛沫のせいなのか、視界は霞んでいる。

太陽は、ギラギラ照りつけるというよりも、ジワジワ蒸らしてくるような不快な暑さ。

梅雨は明けたというが、本格的な夏にはまだ程遠い海なのであった。

2013年07月11日

マックスから紙針ホッチキス新登場

ホッチキスのマックスから新製品。

その名も、MAX 『P-KISS15』。

紙針で用紙を綴じるホッチキスである。

紙テープを使ったステープラーはエスカルゴを思い出すが、強度や枚数でP-KISSが上回る。

ホッチキスのマックスが満を持して上市した自信作だ。

では、早速試してみる。

図体は随分でかい。

ガチャン。

案外軽い。

表から見るとなかなか綺麗な仕上がり。

15枚を力強く綴じる。

裏から見ると結構豪快に穴を開けてるのが分かる。

仕組みは、こんな感じ。

意外と単純である。

紙針だけに、一度綴じた後でも千切ってしまえば再びバラしたり留め直したり出来るのは利点のひとつだろう。

その紙針はカートリッジに収納される。

HOTCHKISS NO.1のムカデ針を連想させるいでたち。

紙だけに詰まり易いのだろう。底面に詰まった場合の取り除き方が説明されてある。

ピンセットが標準装備なのはエスカルゴと同じだ。

価格は結構高いので家庭向きではないが、今後の進化が楽しみな商品ではある。

針なしステープラーのブームはまだまだ続きそうだ。

2013年07月10日

古い手回しミシンの存在感

実に重厚な佇まいである。

小型の手回しミシン。

アメリカのNEW HOME SEWING MACHINE CO.の銘がある。

ニューホームミシンは150年以上前に設立され、全盛期はアメリカの3大ミシンメーカーのひとつに数えられた。

その後、1960年には日本の蛇の目ミシンに吸収されている。

このミシンも、恐らくその全盛期に作られたアンティークに近いものと思われる。

漆黒のボディに施された装飾が美しい。

手回しの木製のハンドルもいい感じだ。

古いシンガーの足踏みミシン台に乗せて。

Antique Cafe Roadにて出会う。

2013年07月09日

レコード針のティン缶

扇形をした小さいティン缶。

Columbiaのお馴染みのロゴマークがある。

NEEDLES・・・。

昔の蓄音機に使ったレコード針である。

1本で100回聴けると書いてある。

意外と寿命は短いようだ。

開けてみる。

おっ、ちゃんと7本揃っている。

先も尖がっていて、デッドストックなのかなあ。

当時の価格で50銭というのは、安いのか高いのか。

古き良き時代の息吹が感じられる、素敵なティン缶である。