2013年02月28日

今はまだ人生を語らず

光陰矢のごとし。

早くも2月も晦日である。

今宵は大変暖かく、部屋の温度計も20度を大幅に上回る。

アラジンも出る幕無しである。

花粉も来てることだし、春の訪れを感じずにはいられない。

年々早く感じる時の流れ。

何事もスピードスピードの世の中。

そんな中でも、しっかり自分のペースを守って生きていたいものである。

そんなことを考える春の夜。

朝日が昇るから 起きるんじゃなくて

目覚める時だから 旅をする

教えられるものに 別れを告げて

届かないものを 身近に感じて

超えて行け そこを

超えて行け それを

今はまだ 人生を 人生を語らず

今はまだまだ 人生を語らず

目の前にも まだ道はなし

超えるものはすべて 手さぐりの中で

見知らぬ旅人に 夢よ多かれ

吉田拓郎 『人生を語らず』より

2013年02月27日

コップのフチ子さんに癒されて

コップのフチにつかまって、じっとこちらを見つめるつぶらな瞳。

彼女こそがコップのフチに舞い降りた天使、『コップのフチ子』さんである。

OLの制服を着て、ハイヒールを履き、ピアスまでつけている。

小さいながら、実に緻密なフィギュアである。

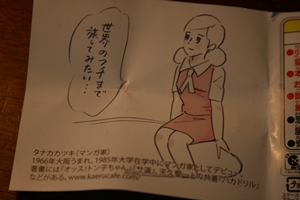

このフチ子さんのデザインを手がけた漫画家のタナカカツキ氏が、以前ラジオ番組に出ていて、

ずっと現物を見てみたいと思っていたのを、今日ついに入手できたのである。

コップのフチ子さんは、ガチャガチャで買うことが出来る超人気商品。

コップのフチにフチ子さんをとまらせて、眺めて楽しむというものである。

このピーチシリーズは全6種+シークレットがあるという。

今日も、何と偶然タナカ氏がラジオに出ていてこの話をしていたのだが、

シークレットはどうやら水着バージョンらしく、ちょっとした仕掛けもしてあるようだ。

ガチャガチャなんて、多分小学生以来。

かなり恥ずかしかったが、せっかくなのでがんばって3回まわしてみた。

そのうち2つは、上の『ひっかかりフチ子』さんでかぶってしまったのだが、

もうひとつがちょっとヤバイ。

『乗り越えフチ子』さんである。

後姿はこんな感じ。

そして何と、おパ〇ツ丸見えなのである。

*画像は一部修正を加えてあります。

なるほど、対象年齢15歳以上なわけだ。

だが、こんなのを見て良からぬ想像をするのはむしろ15歳以上じゃないか(笑)とはタナカ氏談。

そんなフチ子さんの夢は、世界のフチまで旅すること。

ああ、癒されるなあ・・・。

2013年02月26日

かどまるPRO 結構使える

サンスター文具の人気商品、かどまるPRO。

用紙の角を円くカットする、角落とし専用のコーナーカッターである。

RはS(半径3mm)、M(5mm)、L(8mm)から選べるから、用紙の大きさに合わせて使える。

100ミクロン程度までならラミネートフィルムも切れるから便利だ。

使い方は簡単。それぞれのサイズの挿し込み口に用紙を入れて、パンチのように上部のレバーを押し下げて切るだけである。

ただ、そこには様々な工夫が隠されていることが、こちらを見るとよくわかる。

何気なく見える文房具に、メーカーの企業努力が感じられる逸品である。

2013年02月25日

古い革貼りの文箱 江戸後期か

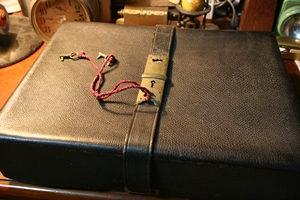

随分古い文箱である。

江戸時代のものというから立派なアンティークである。

革貼りで、鍵がかけられるようになっている。

相当大事なものをしまっておいたのだろう。

革は目立った傷みもなくいい状態。

鍵も、真鍮製で歴史を感じさせる佇まい。

ちゃんと使えるところもすごい。

きっと、蔵か何かに大切にしまってあったのだろう。

箱の中は紙貼りで、よく見ると経木で補強してあるようだ。

鍵をかけるベルトは変わった固定の仕方。

ベルトを通す穴にも、真鍮の補強金具が使われている。

いちいち渋い。

江戸時代に使われていた・・・それだけで想像力を掻き立てられる。

どんな人に使われていたのだろう?

ちょんまげの商人か何かかなあ。

どんな部屋に置かれて、どんな書類を入れていたのだろう?

鍵がかかるくらいだから土地の権利書だとか、まさか恋文だったりして。

周りにはどんな道具が置いてあったのだろう?

渋い文机とか、行灯なんかもあったかな。

とりあえず、トラベラーズノートなんか入れてみる。

に、似合いすぎる。

2013年02月24日

復活!ウェストクロックス

久々の土日の連休。

先日のWESTCLOXのタイマーの復原を腰を据えてやってみることにした。

今回は簡単なピンセットを使う。

これがなかなか具合がいい。

慎重に歯車を所定の位置に置く。

ここまでは簡単。

問題は、そこにプレートを乗せ、5つの歯車のシャフトを全て小さな穴に差し込むところ。

案の定苦戦する。

格闘すること1時間、ついにすべての歯車がプレートにセットできた。

前回は絶対に不可能と思ったのに、やっているうちになんとなく要領がつかめてくるものである。

慎重に裏蓋を固定して、完成!

いよいよ試運転。

・・・動かない。

おかしい。間違いなく組み立てたはずなのに。

また最初からやり直しである。

今度は、ひとつひとつの歯車にエアーを吹きかけて細かいほこりを落としてからはめ込んでいく。

さらに1時間。

ようやく完成。

CRCをさして歯車を何度か回してから裏蓋を固定する。

さあ、今度はどうだ。

動いた!

感動ものである。

試しに1時間回してみる。

大丈夫だ。「チン!」とあの潔い音。

しかも、10分だった誤差が5分ほどに改善されている。

すばらしい。

貴重な古道具がこうして目出度く蘇ったわけであるが、今回はずいぶん懲りた。

もう、分解なんかしないからね。

2013年02月23日

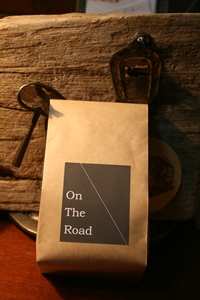

On The Road ブレンドは旅の香り

weekend booksのトラベラーズノートデビューを記念して、

鳥仙珈琲が、トラベラーズノート、そして旅をイメージした珈琲をブレンドした。

その名も『On The Road』

マンデリンベース、深煎りの苦いヤツだ。

コーヒー袋には手書きで豆種を書くのが常の鳥仙珈琲が、

「道」をモチーフにラベルをデザインした力作である。

『On The Road』の由来は、もちろんケルアック。

今朝、早速淹れてみた。

イメージ通りの深い香りとコク。

これは旨い!

いい朝である。

2013年02月22日

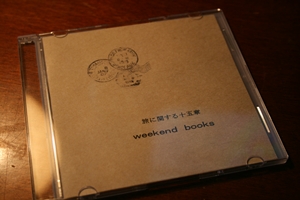

weekend booksにトラベラーズノート!!

weekend booksである。

言わずと知れた、古本のセレクトショップである。

コーヒーも飲めて、甘いものが好きな人は焼き菓子も食べられる。

そのweekend booksが、ついにトラベラーズノートの扱いを始めたのである。

昨年9月に、トラベラーズファクトリーでイベントもやったweekend booksが満を持してというところだ。

店内に入るとまず目に付く古い大きな棚。

普段は、その時々のテーマに合わせて選んだ本が飾られている。

今日はそこにずらっとトラベラーズノートやリフィルが並んでいる。

中央のテーブルにも、所狭しとトラベラーズ。

サンプルも展示されていて、実際に触ってみることも出来る。

店主のトラベラーズノートに対する思い入れが滲み出るディスプレイになっているのである。

店内は一気にトラベラーズノート一色なのだが、書架に並ぶ古本とも見事に調和しているから不思議だ。

やっぱり思ったとおり、weekend booksにはトラベラーズノートがよく似合う。

初回入荷分限定で、トラベラーズノートを購入すると、

weekend books自作のコンピレーションCD『旅に関する十五章』がもらえる。

これがまたいい。

贅沢な気分で、今宵はちょっと過ごしてしまいそうだ。

2013年02月21日

アメリカの古いシューホーン

アメリカの古いシューホーンである。

『靴べら』というより、『シューホーン』と言った方が似合う佇まい。

スチール製で、刻印がしてある。

“COOK-YOUNG”は社名だろうか。

アメリカはコロラド州ラブランドにあったようだ。

JARMANのシューズを扱った靴屋なのかもしれない。

そこで配ったノベルティなのであろう。

なかなかセクシーなフォルム。

使ってみると、スッと踵が入ってこれが結構具合がいい。

キーホルダーにぶら下げて携帯しよう。

2013年02月20日

ウェストクロックスのキッチンタイマー

これも、Port antiquesにて。

ちょっと洒落たスチール製のキッチンタイマーである。

WESTCLOX社製で、MADE IN CANADA。

クリーム色のボディがいい雰囲気だ。

タイマーは1時間で10分ほど遅れて、正確とは言えない。

しかし時間が来ると、これが実に潔く「チン!」といい音で一声鳴く。

あまりにいい音なので、どんなベルが入っているのか知りたくて、

裏のネジを開けてみた。

精密機械らしく歯車がいっぱい。

だが、ベルらしきものは見当たらない。

しばし観察して、「なるほど!」

一枚の鉄の板が、鉄製のボディの内側をチンと叩く仕組みなのだ。

こんな簡単な仕組みであんないい音が出るんだ。すごい。

だがしかしである。

この好奇心が、予期せぬ悲劇を招くことに!

一度開けた裏蓋がうまく閉まらない。

何とか固定してみるも、今度はタイマーが作動しない。

「やばい!」・・・なのである。

そう、これは古いものとはいえ精密機械なのである。

一端外した歯車が、元の状態に納まらないのである。

見ると、歯車には両脇に針のような細いシャフトが付いていて、それを上下のプレートの実に小さい穴に挿し込んで固定するようになっている。

これが、何度試みても所定の位置に納まらない。

ほとんど不可能に思えるほどなのである。

さあ、困った。

仕方なく歯車の位置を記録に残してから、歯車抜きで元の外観だけ元に戻すことに。

置いて見ている分には実にいい雰囲気の古道具。

その実、メカを外した飾り物に成り下がってしまった。

譲っていただいたPort antiquesさん、すいません。

頑張って復原します、必ず!

2013年02月19日

古い携帯用ランプ

こういうのに出会うと放っておけないんだなあ。

古い携帯用のランプ。

地元の蚤の市に出店のPort antiquesにて。

ブランドはノーベル。

何か昔ながらの職人気質の電気屋をイメージしてしまう。

淡いグリーンのスチール製のボディがいい雰囲気。

錆びた取っ手は蓋をロックする役目も果たしている。

スイッチも懐かしい感じ。

大き目のレンズは古い鉄道のランプを思わせる。

電池ケースには単1が二つ入る。

そこにノーベルの乾電池のイラストが。

プラスマイナスが分かりやすい(笑)。

レンズが落ちてこないようにワイヤーが挟んであるのが面白い。

「多分灯くと思いますよ」

譲っていただくときにPort antiquesのひとこと。

この微妙な感じが好きなのである。

単純な構造だけに、余程のことが無い限り壊れていないと思う。

もう灯くと信じて連れて帰るのである。

でも、電池を入れたら簡単に灯いてしまったら物足りないというややこしい性分。

早速帰って電池を入れてスイッチオン!

・・・灯かない。

よしっ!!

電球は切れていないようだ。

どこかの接触が悪いのだろう。

いじっていると、時々灯いたりする。

ようやく、接触が不十分な部分を発見。

ちょこっと手直しして、そして・・・。

オッケー!!

充実感。

作られた当時と同じ灯り。

しばし眺めて、至福の時。

2013年02月18日

フランスの古いナプキンリング

フランス製の古いナプキンリング。

ピューターの雰囲気が渋すぎる。

ナプキンなどを丸めて通しておいたもので、他との識別のための数字が入れてある。

手彫りらしき数字の刻印は“49”。

これがまた渋い。

これに、以前紹介したフランスの128年前の天気図をはさんでみる。

ちょっといい雰囲気じゃないか。

そして、立ててディスプレイ。

こんな飾り方もいい。

2013年02月17日

味のある紙箱入りのマイナスビス

味のある紙箱。

少し変色したラベルには、錨のマークとビスのイラスト。

そして“MADE IN BELGIUM”とある。

箱の横に小さい釘を刺して、誤って蓋が外れないようにしてある。

中身は・・・ジャーン!

マイナスビスがいっぱい。100本以上はあるだろうか。

中にネジを切ったあとの鉄くずがいくつも混じっている。

日本製では考えられない大雑把さである。

それでも、はるばるベルギーからやって来たと思うと愛おしくなるものだ。

「やっぱりマイナスじゃなきゃあな」と、何かと使うことが多いマイナスビス。

しばらくは不自由しなさそうである。

2013年02月16日

僕と俺

図書館で借りてきた、北方謙三著『明日の静かなる時』。

私立探偵である主人公による一人称スタイルで、ストーリーはハードボイルドに展開されていく。

男の生き様を考えさせられる、まさに北方の真骨頂ともいえる作品である。

物語も、残りページ僅かになった最後の場面。

探偵が、5杯目を飲み干し、6杯目の酒をグラスに注ぐ瞬間。

事件は起こった!

一人称が、『俺』から一変『僕』になったのである。

最初から『僕』などの表現は一切使われず、ましてこの場面ではありえない。

明らかな誤植である。

そして、その誤植である『僕』は、以前読んだ誰かによって『俺』に訂正されてあった。

その気持ち、痛いほど分かる。

その誰かがやらなければ、俺がやっていたであろう。

2013年02月15日

優雅な貴族の携行品

昨日のピューター製アンティークボックス。

その正体は・・・。

何と、サンドウィッチケースなのである。

これだけ重厚なピューターボックスが、一人分のサンドウィッチを持ち運ぶために、ただそれだけのために存在したなんて・・・。

menuの店頭で手にとって、サンドウィッチが入っている様子を想像しても、不思議でしょうがないのであった。

昔のイギリスの貴族にとっては、いかにして暇をつぶすかということも能力のひとつだったという。

それにしても何て優雅だったんだろうと感心せざるを得ないのである。

そんな中、このサンドウィッチケースが、当時の貴族の間に流行っていた“キツネ狩り”の携行品であるというような記述を見つけた。

なるほど!

馬に乗って、キツネを追い回す。

腰に吊るしたサンドウィッチケースは頑丈でなければならなかったはずだ。

このケースを入れるための専用革ケースもあるというから納得である。

草原でスキットルのスコッチを遣りながらサンドウィッチをほおばる。

そんな100年前のイギリスに、心は旅立つのであった。

2013年02月14日

イギリスアンティーク 謎のピューターボックス

今回のmenuからもう一品。

これは貴重品、というより珍品か?

古いピューター製のボックス。

イギリスはヴィクトリア朝後期のアンティークというからビックリである。

さすがの存在感だ。

脇に付いたリングがいいアクセントになっている。

かなり精巧な作りで、蓋を締める時の“すっ”と空気の抜けるような微妙な感触がたまらない。

厚みがあるため、ずっしりとした重厚感がある。

ダブルヒンジになっており、蓋を開くとフルオープンになる。

ペンケースにはちょっと小さく、やや中途半端な大きさなのである。

さて、一体これは何を入れるための箱でしょうか?

100年前の貴族は、あんなものを持ち運ぶのに、こんな大層な物を使っていたなんて・・・という逸品。

答えは明日のココロだ!

2013年02月13日

昔懐かしいパチンコ アルミ合金の本格派

menuに通うと、こんな物にも出会ったりするからたまらない。

昔懐かしいパチンコである。

しかも古いイギリス製で、軽くて丈夫なアルミ合金で出来ている本格派なのである。

ゴムも太く、パワーがありそうだ。

ちょっとひびが入ったゴムは危険な香りだが、縛ってある紐が変色しているところなんか、超渋い。

玉を挟む革は、使い込まれていて惚れ惚れする。

親指をしっかり当てて力を入れやすくしてあるところはかなり本格的だ。

ひょっとしたら競技用なのかなあ。

連れ帰ったその日から、試してみたくてたまらない。

で、早速今日打ってみた!

的は2m先のダンボール。

あた~~り!

思ったほどのパワーはないが、小石でしっかり跡がついた。

我が書斎に、とんでもない武器が備えられた・・・っていう。

2013年02月12日

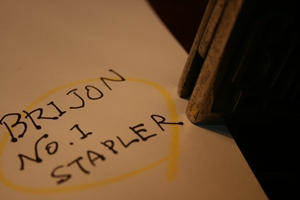

NO.1ステープラーにまたまた出会う

昨年末の大江戸骨董市で、menuのIさんから「イギリスで古いホッチキスを見つけたよ」と聞いていた。

「今度店で見せますよ」というのを、今回を見せていただいた。(=連れて帰ってきた)

No.1タイプのステープラーである。

刻印は“BRIJON”?

反対側には“No.1 STAPLER”。

“BRIJON”は調べても出てこない。

“J”にみえる文字はもしかして“T”なのか?

“BURITON”なら、イギリスと結びつく。

でも、イギリスで見つけてきたとはいえアメリカ製だと聞いてきたというからますます???なのである。

今までのものと並べてみた。

全部で5個(笑)。

こうしてみると、形状が大きく2系統に分かれる。

今回のを含む左の3つは、“HOTCHKISS NO.1”の刻印がある右のふたつに比べて台座や背骨部分のデザインなどが随分シンプルである。

オリジナルのデザインを無理に真似してないとも言える。

これは年代の違いによるものなのだろうか。

何はともあれ、恒例のお試しタイム。

貴重なムカデ針を、お尻から失礼して・・・。

では、ガチャン!

あれ、だめだ。

どうやら針を送るバーが少し曲がっていて、針を押し切れないみたいだ。

残念。

それでも、時間の経過が醸し出す佇まいはさすがの存在感なのである。

2013年02月11日

渋いイギリス製のノギス

イギリスの買付けから帰国して間もない、antique shop menuのブログを見ていて、

居ても立ってもいられず、箱根を超え、西湘バイパスを平塚まで飛ばす。

駅前の大黒庵で塩ラーメンをドンパリでいただいて、いざmenuへ。

今回も魅惑的な古道具たちと出会ってきた。

ブログで見て一目惚れのイギリス製のノギス。

今回の一番の目的であった。

古い工具は好きなのだが、このような木と真鍮のノギスは初めて見た。

木の部分に刻印されている社名は“FIRTH CLEVELAND ROPES LTD.”。

50年代ころ、イギリスでこのFIRTH CLEVELAND社のグループ会社がいくつかあったようで、

そのうちのひとつであったと思われる。

とても緻密に作られていて、動きはスムーズ。

真鍮同士のあたるカチッという感触も心地よい。

目盛りはインチだけでなく、ミリもちゃんと刻んであるので実用的である。

試しに、ビスの径を測定してみた。

うん、14mm。

これは便利。

ちなみに、トラベラーズノートの厚さは・・・。

25mm。

まだまだだなあ。

その他の古道具については、また明日からボチボチと。

2013年02月10日

ケビントのガラスのはめ替え

不注意でケビントの扉のガラスを割ってしまった。

素人では修復は難しそうなので、馴染みの某古道具shopに泣きついた。

そうしたらTさん、気持ちよくやってくれるというのでお言葉に甘えることに。

早速扉をはずして持ち込んだ。

使うガラスは倉庫の奥からすぐに発見してくる。

あとはカットしたガラスの固定方法。

もろもろお任せでお願いして帰ってきた。

1週間も待たずに「できました」のメールが。

戻ってきた扉は、それはそれは見事に修復されていた。

元々、このケビントのガラスは内側の縁をシリコン状のパテで固定してあった。

今回の修復にはパテを使わず、断面を三角にカットした細い木材で固定してある。

オリジナルと遜色ない見栄えになっているのが分かる。

元通り、蝶番に付けて出来上がりだ。

こんなに綺麗に直してくれたTさんに感謝しつつ、

古いものだけに、大切にしなければと肝に銘ずるのであった。

2013年02月09日

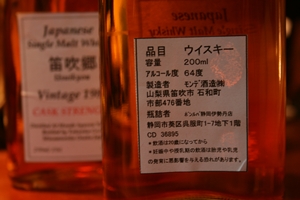

シングルモルトウィスキー笛吹郷

珍しくシングルモルトウィスキー。

甲州は、モンデ酒造によるカスクストレングス。

1983年蒸留の、その名も『笛吹郷(うすいきょう)』。

カスクストレングス・・・バーボンでいうところのシングルバレル。

つまり、樽の混ぜ合わせや加水をしていない蒸留のままのシングルモルトのことである。

結果、樽ごとの良さが強調され、アルコール度数は高い。これは64度と強烈だ。

その樽を、販売店で瓶詰めした限定品である。

早速試してみた。

ピートの香ばしい香り。

一口含む。

ガツンと喉を灼く。

鼻に抜ける時に、微かに感じる樽の木の香り。

これは、旨い!