2013年10月31日

古いイギリスの紙箱入りクリップ

これもsoraにて。

古い小さい紙箱。

飛行機のデザインが洒落ている。

中身は古びたゼムクリップなど。

飛行機の機体にもさりげなく商品名の“CLIPPER”が書かれていて、面白い。

MADE IN ENGLAND である。

飛行機に乗って旅に出たいなあ。

2013年10月30日

道具の謎とき 正解は

大分涼しくなってきた今日この頃。

富士も雪化粧を始めた。

さて、昨日の道具の謎ときの正解を。

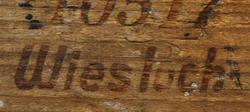

この一対の木型をひとつに合わせる。

凸凹部分をはめることで、狂いなくピタリと合わさるようになっている。

これによって同じ形の製品がいっぺんに20本、成型されるというわけである。

さて、その製品とは・・・。

葉巻である。

手で巻いた葉巻を、最後にこの木型に入れプレスして形を整えるのに使われたようだ。

オランダからやってきたモルデというこの葉巻用の木型、焼印で“Wiesloch”と打たれているのがわかる。

ドイツの都市ヴィースロッホで作られたものということなのか。

キューバをはじめカリブ海諸国で主に作られる葉巻の木型が、オランダなどヨーロッパでこうしてよく見られるのは何か理由があるのだろうか。

勉強不足でそれは不明であるが、興味深いところではある。

なにはともあれ、このモルデ。

実にいい雰囲気である。

こんな風に、ペン皿にしてディスプレイしても超かっけー!っていう。

2013年10月29日

道具の謎とき 一体これは何でしょう?

久しぶりに、道具の謎ときを1問。

一対の木の板。

頑丈な固い木で作られており、ずっしりとした存在感がある。

それぞれ、何やら同じパターンの型がびっしりと並んでいる。

よく見ると凝った作りである。

古い木の感じもいい。

三島のsoraが、オランダ郊外のアンティークショップで見つけて来たものだという。

さて、一体これは何でしょう?

2013年10月28日

本棚の前の庭

weekend booksの庭マルシェ。

本棚の前に、本物の庭が5つ。

想像を上回る迫力であった。

室内でここまで出来るんだなあ。

5人のその道のプロが本気で取り組んだ企画。

すばらしい、の一言である。

所々にさりげなく置かれた古道具にも目をひきつけられる。

たった4日間のショーは、今日幕を閉じ、庭は解体された。

潔く儚い。

庭越しのトラベラーズノート。

この光景、また見ることが出来るのだろうか。

2013年10月27日

ターナー色彩 塗るだけで黒板になる塗料

ターナー色彩の『チョークボードペイント』に、30mlのミニサイズがチョーク1本付きで新登場。

チョークボードペイントは、いろんなモノに塗るだけで黒板になる塗料である。

色は全6色から選べる。

では、早速。

普通の絵の具のようにさらっと塗れる。

よく乾かしたら、試し書き。

下地の木がデコボコなので、書き味がイマイチなのは仕方がない。

そして、消してみる。

やはり下がデコボコな分消しにくいが、まあ消える。

塗った後は耐水になるので、濡れ雑巾で消してもいい。

木ばかりでなくブリキや紙やガラスなど色んな素材に塗れるから、用途も多彩でこれは楽しい。

バーボンのボトルも黒板に、っていう。

2013年10月26日

革の背表紙が渋いフランスの古書

渋いフランスの古書。

革の背表紙が実にいい雰囲気である。

『ルイ十四世の世紀 第二巻』。

18世紀に活躍したフランスの哲学者、ヴォルテールの歴史書。全四巻あるうちの第二巻のようだ。

“1829”とあるのは発刊年か。

だとすれば、200年近く経った古書ということになる。

古いのにしっかりとした、しかも美しい装丁。

ページに茶色く残るシミもなんか愛おしい。

中身はもちろんフランス語でちんぷんかんぷんなのだが、古い印刷の雰囲気や活字の書体が渋い。

ちなみにこの作品は、今でも翻訳され岩波文庫から刊行されている名著らしい。

当時は、いかに本を大事にしていたかが伺えるそんな素敵な逸品である。

2013年10月25日

weekend booksで庭マルシェ

地元紙の夕刊にこんな記事が。

古書店に小さな庭出現!?

そう、weekend booksの庭マルシェである。

今日から28日(月)まで開催されているこの企画。

5人の庭師が、weekend booksの店内に5つの庭を造るという。

特設サイトがある。http://www.weekendbooks.jp/niwa-marche/

本棚の前に、本物の庭。

突拍子もないアイデアに、心騒がずにはいられない。

草の香り・・・、苔の鮮やかな緑色・・・、照明器具にまでぶら下がったツタ・・・、そしてそこらへんにさりげなく置かれた古道具・・・、などなど考えただけでワクワクする。

最終日には、展示品の販売をする解体マーケットもあるという。

台風を潜り抜けて出かけてみよう。

2013年10月24日

ステッドラーのテキストサーファーゲルに新色登場

クレヨンのような滑らかな書き心地で人気の蛍光ペン、ステッドラーのテキストサーファーゲル。

新たに、グリーンとブルーの新色が加わった。

これは、グリーン。

相変わらず気持ちいい書き心地である。

発色も綺麗。

これ、実はインクジェット印刷にもにじまない、“INKJET SAFE”という特徴もあることは意外と余り知られていない。

テキストサーファードライと並んで。

2013年10月23日

古いフランスのサボ(木靴)

雰囲気のある革のブーツ。

フランスからやって来たもので、20世紀初頭のものだという。

非常にいい状態のデッドストックなのだが、残念ながら小さくて履くことはできなかった。

これ実は、サボと呼ばれる木靴。

フランスなどの農業国では、こういった固い木で作られた頑強な靴が農作業で履かれていたという。

古い木の味わいがいい。

サボを眺めながら、100年前のフランスに思いを馳せてみる。

2013年10月22日

プラチナ万年筆がカメラ!

プラチナ万年筆の立派な化粧箱を発掘。

万年筆か?!とも思ったが、サイズが違う。

ドキドキしながら開けてみると・・・。

なんと、ポケットカメラと、フジカラーのF-Ⅱフィルムのセット。

プラチナでカメラなんか出していたんだ。

先日の目玉クリップ同様、ビックリである。

フィルムの有効期限が1977年4月で切れているので、さすがに写らないだろうということで残念。

富士フイルムが、このカラーネガフィルムF-Ⅱを発売したのが1974年11月のことであることから、ほぼその当時の商品ということになるだろう。

同梱の取説がレトロで楽しい。

それにしても、プラチナ万年筆とポケットカメラ・・・ピンと来ないなあ。

『ご愛用者アンケートカード』についていた広告が、万年筆へのこだわりを僅かに覗かせていた。

色々なプラチナがある。

2013年10月21日

昔懐かしい安全画鋲抜取器ピンセル

これは懐かしい。

安全画鋲抜取器ピンセルである。

デッドストックがふたつ発掘された。

小学校の時には、どの教室にも必ずいくつか転がっていて、掲示係りには必携であった。

懐かしいこの緑色のボディ。

『どんなにふかくさした画鋲でも面白いように抜ける』

確かにそうだったなあ。

ちゃんと説明書が入っていて、写真入りで丁寧に使い方が説明されている。

では、ふかくさした画鋲を抜いてみよう。

おもむろに・・・。

抜けた。

気持ちいい。

抜いた画鋲は中に収納される。

古きよき文房具のひとつである。

2013年10月20日

薪ストーブ

憧れの薪ストーブ。

昨日まで半袖だったのに、今日は冷たい雨も降って肌寒い。

山間のここでは、薪ストーブに炎が入れられた。

何ともいえない優しい暖かさなのである。

いつか、こんな暮らしが出来たらいいなあ。

タグ :薪ストーブ

2013年10月19日

古いラッパ

古いラッパがふたつ。

国籍・時代など不明であるが、真鍮の鈍い輝きが渋い。

日本の豆腐屋のラッパのようにも見えるが、どうやら郵便配達人が鳴らしたラッパであるらしい。

資料が見つからなかったので詳細は不明である。

そういえば、ヨーロッパでも郵便配達人はホルンを鳴らしていたという。

こっちは、少し錆が浮いている。

錆は大歓迎である。

紐を通す穴があり、首から吊るしていたのかと思われる。

こいつはもう少し厚みがあり、時代も古い感じ。

内部は、かつては赤く塗られていたのだろうか。

やはり、紐を通すリングがある。

残念ながら、どちらもマウスピースの部分がなくなっていて、音は鳴らない。

歴代ラッパの仲間入りである。

2013年10月18日

2013年10月17日

墨汁の開明㈱が消しごむを作ると

墨汁屋さんの消しごむ。

墨汁の開明㈱から、消しごむが出ていたことを知らなかった。

しかも『すごい文房具』に紹介されていたらしい。

消してみると・・・。

確かに墨汁の匂い!

このどこか懐かしいかおりで癒されちゃう、という逸品である。

この墨汁屋さんの消しごむに、朱(あか)が新登場。

添削用の朱墨のイメージである。

ちなみに墨は消えません。墨ません・・・。

2013年10月16日

SLフェスタ番外編 錆モノ

SLフェスタの会場では、鉄道作業体験なども出来るのであるが、

それよりもなによりも、そこに転がっている錆びたモノたちが気になって仕方がない困り者である。

これは、もう使われなくなった古いレールの断片。

販売用は既に完売していたのだが、そこはそれ、交渉というかネゴシエーションというかなんていうかなのである。

1cm100円という、わけのわからないようなわかるような価格交渉により500円で。

見事な赤錆。

かつてはこの上をSLが走行していたかと思うと感無量なのである。

さて、職員の方の説明ではこれは『Nレール』というのだそうだ。

決して鉄道関係に詳しくはないので初耳だったその言葉の意味を聞いてみた。

N=NATIONAL つまり国産である。

従来のレールの欠点を改善し、昭和36年に国内で設計されたという。

この二段勾配になっているところが特徴なんだそうだ。

そして、このでかい釘。

これは全く売り物でなく、作業体験に使っていたものをネゴシエーションで。

枕木とレールを締結する『犬クギ』と呼ばれるもの。

昔のは頭のところが、犬の頭に似ていたところからそう呼ばれたようだ。

これはNレール用。

現在使用されている現行のもので、JISマークがついている。

そんなこんなモノたちが、今回の旅の記念なのである。

2013年10月15日

日本一の急勾配を這い登るアプト式鉄道

大井川鉄道千頭駅から先、さらに奥大井へと山中を分け入っていく鉄道がある。

『南アルプスあぷとライン』がそれである。

普通よりひと回りもふた周りも小さい車両は、まるで遊園地の乗り物のようだ。

身を縮めるようにして乗り込むと、そこはやはり昭和初期の香りがした。

車両によっては内装が木製だったり、デッキ席があったりもする。

むき出しのパイプやメーター類、洗面所に張られたタイルも超渋い。

では、出発!

終点井川までの25km余り、大井川の渓流に沿ってトコトコと登っていく。

小気味よく木々の間を掠めるように走リ抜ける様は、やはり遊園地のアトラクションさながらなのである。

窓外の景色は格別。

茶畑、ダム湖、渓谷、鉄橋・・・。

窓から入り込む風も、爽やかである。

途中、何度か対向列車とすれ違う。

これもまた楽しい。

いよいよ山深くなってきた、アプトいちしろ駅で列車は一端停車した。

降りてみると、後方からひと回り大きい1台の機関車が接近してくる。

そしてそのまま「ガシャン!」という轟音と共に連結された。

これが『アプト式機関車』である。

このアプト式を採用しているのは全国でもここだけで、これで1000mの距離で90mの高さを登るという鉄道日本一の急勾配を這い登るというわけだ。

レール中央に敷設された歯車を噛み合わせて進むという特別な仕掛けがあるという。

一番きつい坂に来た!

「何だ坂こんな坂、何だ坂こんな坂」と、後ろからグイグイ押してくる。

たいへんな力持ちである。

アプト区間を過ぎ、長島ダム駅でアプトくんは切り離される。御役御免である。

下りには今度はブレーキの役を買って先頭に立って走るというから大変だ。がんばれ。

そうこうしているうちに、終点の井川駅に到着。

そこは井川ダムのほとりの静かな街であった。

新金谷から時間にして3時間余り。

思えば遠くへ来たもんだ。

そんな感傷に浸りつつ、再びあぷとラインで帰途に着くのであった。

ふと見つけた車内吊りのポスター。

時旅

時には旅をしませんか

癒される旅がここにはあります

そんな旅が出来たような気がする一日であった。

さらに、番外編に続く。

2013年10月14日

現役の古道具!蒸気機関車の旅

フリー切符とSL急行券を手に改札を通る。

そこに待ちうけていたのが、さっきの重連機関車。

そして乗車前に写真を撮る、すごい人波である。

そのまま乗り込むのももったいなく、あちこち見て回る。

蒸気機関が力強く躍動している。

蒸気は青空に勢いよく吹き上げられている。

いやがうえにも気分は盛り上がる。

機関士の真剣な表情。

発車時刻だと促され、ようやく最後尾の車両に乗り込む。

車内に入ると、60年前にタイムスリップである。

戦後間もない頃作られた車両は、まるで映画のセットか何かのように重厚な雰囲気。

これは動く古道具である。

いよいよ出発である。

蒸気機関車が汽笛一発高らかに咆えると、シュ、シュ、シュっと力強く動き出す。

7車両を、2台の重連でグイグイ引っ張っていく。

やがて大きく右に曲がるところで、前方にその雄姿が見えた。

沿線には、年に1回という重連走行をフィルムに納めようという鉄道ファンがカメラを構えたり、地元の方々が手を振ってくれたり、まるでアイドルにでもなったかのような気分だ。

そして、鉄道の旅といったら駅弁も忘れない。

なんて素朴で旨いんだろう。

面白かったのが、トンネル。

窓を開けて走っていると、トンネルの中ではものすごい煙で車内が真っ白になる。

これがくさい。蒸気機関車なんだから当たり前だ。

最初のうちはみんな窓を閉めることにも気づかずにいたのだが、そのうち慣れて来て、トンネルに入った瞬間に一斉に窓を閉める。

トンネルを出るとまた窓を開ける。

子供たちが「トンネルだ~!」などと叫んだりして。

この一体感が何とも言えずよかった。

この窓も、両手でふたつの金具をつまんで持ち上げて開ける昔懐かしいヤツ。

これが結構重いから開け閉めも大変。

昔の汽車の旅の風景は、きっとこんなんだったんだろうなあ。

途中、名物のSLおじさんがいろんな話をしながらハーモニカの演奏をしてくれた。

これもよかったなあ。

あっというまに、千頭駅に到着。

1時間以上の時間が随分と短く感じられた。

実にいい旅であった。

だがしかし、奥大井の旅はまだこれでは終わらないのであった。

つづく。

2013年10月13日

SLフェスタ2013

SLフェスタ2013。

大井川鉄道新金谷駅の構内などが会場になる。

新金谷駅は木造の渋い建屋である。

奥へ進んでゆくと、早速蒸気機関車のお出迎えである。

さすがの迫力。

お祭りらしく、工場見学も出来た。

転車台、整備工場、石炭置き場などなど、普段中々見られないところが見れて楽しい。

お決まりのスタンプラリー。

恐らく、いや間違いなくお子様向けなのを、子供に混じって参加!

すべて集めて、ご褒美もらった。

そして圧巻は、SL重連運転。

2台のSLが連なって車両をパワフルに牽引するという。

蒸気が吹き出す音、高らかに響く汽笛。

その試運転は、ど迫力なのであった。

さあ、いよいよ旅立ちだ。

つづく・・・。

2013年10月12日

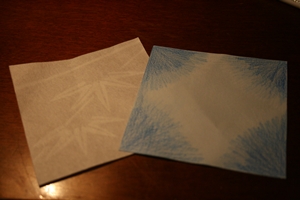

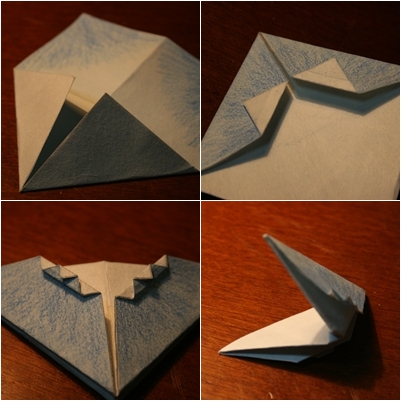

富士山おりがみ

富士山を折り紙で折るというのが流行っているらしい。

早速やってみた。

折り紙が手元になかったので、青と白の和紙を貼り合わせる。

青は、山肌がもっとはっきりするように色鉛筆で着色。

では、レシピ通りに折ってみよう。

出来た!

かんたん、かんたん。

平面じゃないのがよく工夫されている。

さらに、これ。

中を開いてメッセージが書き込めるというスグレモノ!

メッセージカードとしても使えるという。

世界文化遺産っていう。