2011年01月11日

363がリニューアル!?

倉庫の中に所狭しと古道具が置いてある。

シャッターを開けたら扉などなく、

外と中の違いは、その独特の空気観だけである。

夏は暑いし冬は寒い。

shop363はそんな店だ。

それが、何と扉を付けたと言う。

これは一大事と、早速見に行ってきた。

おおっ、すごい!

まるで、どこかのブティックに来たみたいじゃないか!

しかもすべて自作と言う。

さすがさすがと感心するばかりである。

これでストーブを焚いた店内はあったかい。

なんか最近、やけに意欲的なshop363なのであった。

シャッターを開けたら扉などなく、

外と中の違いは、その独特の空気観だけである。

夏は暑いし冬は寒い。

shop363はそんな店だ。

それが、何と扉を付けたと言う。

これは一大事と、早速見に行ってきた。

おおっ、すごい!

まるで、どこかのブティックに来たみたいじゃないか!

しかもすべて自作と言う。

さすがさすがと感心するばかりである。

これでストーブを焚いた店内はあったかい。

なんか最近、やけに意欲的なshop363なのであった。

タグ :shop363

2011年01月10日

2011年01月09日

大正ロマン グラフィック

『グラフィック』 グラフィック社

創刊號 大正15年4月1日發行

手間暇を惜しまないで丁寧に創られたことが伝わってくるすばらしい画報。

古今東西の美術品が、オフセット十数度刷や金泥原色版等の

高等技術を駆使して見事に再現されている。

とにかく今見ても、印刷が綺麗なのである。

また、作品によって紙質を変えてあるところも凝りに凝っている。

解説に英訳を付けているところには、世界を意識した姿勢がうかがえる。

さらに美術品の紹介にとどまらず、現代の写真週刊誌顔負けの写真入の記事も楽しい。

そのいくつかを紹介すると・・・。

まずびっくりしたのがこれ。

大正時代の雑誌にこんなのいいのか(笑)

コメントがまた洒落ている。

世界一の御はねさんと来た。

これ、余程好評だったようで後にシリーズ化されて行く。

ただやはり時代なのか、第八號の読者の声の投稿で、

「アメリカのおはねも毎號では少々恐れ入ります。」

と苦言を呈されることになる。

これは最新の流行の帽子を紹介したもの。

何ともレトロな雰囲気である。

最新映画情報。

『松竹キネマ』というのが時代を感じさせる。

『さきの横綱栃木山の洋行』

家族を連れて欧米漫遊の旅に出るところを神戸埠頭でパチリ。

子供の体格と異様に鋭い眼光が印象的だ。

そして、こんなのが普通に記事になるんだと驚いたのがこれ。

『関西の大親分が子分と固めの盃』

なんでも明治神宮の神前で子分300人余りと固めの盃を交わした後、

堂々と社前を去っていくところらしい。

とまあこんな具合で、いつまで眺めていても飽きが来ない。

それが何と、創刊號から第九號まで、

専用の綴込み表紙にファイルされて残っているのである。

パラパラめくっただけで魅力的な美術作品や楽しい記事が満載である。

またそんな中、大正から昭和へ時代が変わるまさにそのときを実感できるものを発見。

是非また紹介したいと思う。

実はこれ、去年RERA RERA RU.で紹介してもらい一目ぼれ。

是非にと譲っていただいたもの。

大切に楽しみたいと思う。

2011年01月08日

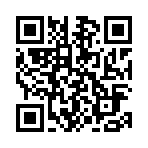

筆記具の新しいブランド?arbez(アルベス)

洗練されたデザイン。

ボールペン(上)とシャープペン(下)。

錐をイメージしているというだけあって全体的に鋭くとんがったデザインで、

ボールペンのクリップはボディに引っ込んでいるし、シャープペンにはクリップもない。

筆記具の新しいブランド『arbez(アルベス)』。

その第一弾として発表されたのが、フィンランドの若手デザイナーによる、

スリムでシンプルなデザインの『piirtoピールト』シリーズ。

ボールペン4種、シャープペン2種、蛍光ペン3種が発売になる。

価格は全て税込み105円。

世界のデザインブランドをより手軽にというコンセプトだろう。

ところで、初めて聞く『arbez』とは新進の文具メーカーなのか?

arbez・・・、ARBEZ・・・。

ということらしい。

第二弾、第三弾も楽しみだ。

2011年01月07日

安立式回轉分度規

今夜は冷える。

こんな夜は熱燗をひっかけるに限る。

ということで、大江戸骨董市での収穫その3。

安立式回轉分度規の名が刻んである。

分度“器”でなく、分度“規”である。

新案特許を取っている様だ。

ちょっと珍しい形の真鍮製の分度規である。

デザインフィルのマルチ定規にもちょっと似てる。

何の角度を測ったものなのか、いつ頃のものなのか、

色々調べたが分からなかった。

ただ『安立式』というのは、もしかしたら

現存する電子計測器メーカーの『アンリツ』と関係があるのだろうか?

疑問は深まる一方である。

面白い表示がある。

三角から十角までの目盛りが刻んであるのだ。

想像では、これに角度をあわせると正多角形が描けるというものではないか。

謎の多い不思議な道具であるのだが、時代を旅してきた真鍮の風合いが最高なのである。

新しい真鍮と並べてみると風格の違いがよくわかる。

大人と子供のようだ。

こんな夜は熱燗をひっかけるに限る。

ということで、大江戸骨董市での収穫その3。

安立式回轉分度規の名が刻んである。

分度“器”でなく、分度“規”である。

新案特許を取っている様だ。

ちょっと珍しい形の真鍮製の分度規である。

デザインフィルのマルチ定規にもちょっと似てる。

何の角度を測ったものなのか、いつ頃のものなのか、

色々調べたが分からなかった。

ただ『安立式』というのは、もしかしたら

現存する電子計測器メーカーの『アンリツ』と関係があるのだろうか?

疑問は深まる一方である。

面白い表示がある。

三角から十角までの目盛りが刻んであるのだ。

想像では、これに角度をあわせると正多角形が描けるというものではないか。

謎の多い不思議な道具であるのだが、時代を旅してきた真鍮の風合いが最高なのである。

新しい真鍮と並べてみると風格の違いがよくわかる。

大人と子供のようだ。

2011年01月06日

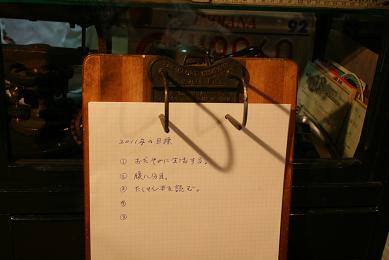

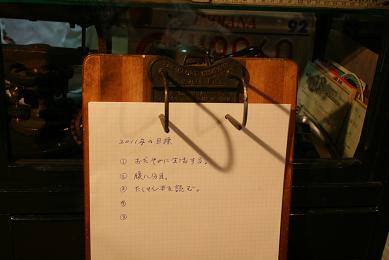

アメリカの古いクリップボード

大江戸骨董市での収穫その2。

店先で、他の商品を乗せる台のようにして置かれていたのを掘り起こし、

ちょっとだけ値切って譲っていただいた。

やれた感じの木製のボードと金具の風合いも渋い、アメリカの古いクリップボード。

社名や商品名がくっきりと刻印されている。

恐らく領収証などをとじておくものだったと思われる金具は、

留具が左右連動して外側に開くようになっていて面白い。

さらに面白いのが、下についているこの金具。

最初はこのレバーで書類を挟んで固定しておくためのものと思っていた。

だがしかし、この形状には見覚えがある。

もしかしてこれは・・・。

そう!なんとこれ、簡易ながら立派な穴あけパンチなのである。

5,6枚までなら2穴が綺麗にあけられる。

これで穴をあけてとじてくださいね、というなんとも便利な逸品なのである。

このタイプのクリップボードはネットなどでたまに見かけるが、パンチが付いたものは見たことがない。

もしかしたらこのユーザーが後付で付けたものなのか?

どちらにしても合理的であることに違いない。

とりあえず2011年の目標など書いて挟んでみた・・・。

店先で、他の商品を乗せる台のようにして置かれていたのを掘り起こし、

ちょっとだけ値切って譲っていただいた。

やれた感じの木製のボードと金具の風合いも渋い、アメリカの古いクリップボード。

社名や商品名がくっきりと刻印されている。

恐らく領収証などをとじておくものだったと思われる金具は、

留具が左右連動して外側に開くようになっていて面白い。

さらに面白いのが、下についているこの金具。

最初はこのレバーで書類を挟んで固定しておくためのものと思っていた。

だがしかし、この形状には見覚えがある。

もしかしてこれは・・・。

そう!なんとこれ、簡易ながら立派な穴あけパンチなのである。

5,6枚までなら2穴が綺麗にあけられる。

これで穴をあけてとじてくださいね、というなんとも便利な逸品なのである。

このタイプのクリップボードはネットなどでたまに見かけるが、パンチが付いたものは見たことがない。

もしかしたらこのユーザーが後付で付けたものなのか?

どちらにしても合理的であることに違いない。

とりあえず2011年の目標など書いて挟んでみた・・・。

2011年01月05日

真鍮製クリップランプ

大江戸骨董市での収穫その1。

今回一番そそられたantique shop menuにて。

イギリスはロンドンにあるChristopher Wray社の真鍮製のクリップランプ。

ちょっとくすんだ真鍮がいい感じだが、それほど古いものではない。

ただその雰囲気と実用性に惹かれた。

スイッチと角度調整の為のつまみがシェードの脇についていて便利。

クリップは大きく、5cm程度の厚さまでなら挟むことができる。

ケーブルも独特の黄色い布製だし、海外球の電球もいい雰囲気だ。

でこれ、クリップの裏にフック穴があり壁掛けにも対応している。

ということで、狭さが自慢の我が書斎では壁に掛かっていただくことに。

フリーになったクリップにはカレンダーを挟んでみる。

普段書斎で活躍中のドイツ製の古いデスクランプとの競演で、

ますます明るい書斎なのであった。

今回一番そそられたantique shop menuにて。

イギリスはロンドンにあるChristopher Wray社の真鍮製のクリップランプ。

ちょっとくすんだ真鍮がいい感じだが、それほど古いものではない。

ただその雰囲気と実用性に惹かれた。

スイッチと角度調整の為のつまみがシェードの脇についていて便利。

クリップは大きく、5cm程度の厚さまでなら挟むことができる。

ケーブルも独特の黄色い布製だし、海外球の電球もいい雰囲気だ。

でこれ、クリップの裏にフック穴があり壁掛けにも対応している。

ということで、狭さが自慢の我が書斎では壁に掛かっていただくことに。

フリーになったクリップにはカレンダーを挟んでみる。

普段書斎で活躍中のドイツ製の古いデスクランプとの競演で、

ますます明るい書斎なのであった。

2011年01月04日

お年玉

今年の正月も恒例のお年玉を戴いた。

うれしいうれしい。

紙筒入りのワイルドターキー。

12年ものである。

ワイルドターキーは、ケンタッキー州はローレンスバーグに1855年に設立された

「オースチン・ニコルズ社」によるプレミアムバーボンである。

商品名の『ワイルドターキー』が誕生したのは1940年ころのこと。

七面鳥のハンティングの際に振舞われた、」101proofのバーボンが好評でそう呼ばれたという。

最もよく飲まれている8年熟成のものと比べて、長期熟成による深みとコクが特徴で

日本と免税市場のみの限定販売になっているようだ。

このボトルの口を開けるには、何か理由が必要になるな。

しばらくは飾っといて、8年を飲み続けようかな。

うれしいうれしい。

紙筒入りのワイルドターキー。

12年ものである。

ワイルドターキーは、ケンタッキー州はローレンスバーグに1855年に設立された

「オースチン・ニコルズ社」によるプレミアムバーボンである。

商品名の『ワイルドターキー』が誕生したのは1940年ころのこと。

七面鳥のハンティングの際に振舞われた、」101proofのバーボンが好評でそう呼ばれたという。

最もよく飲まれている8年熟成のものと比べて、長期熟成による深みとコクが特徴で

日本と免税市場のみの限定販売になっているようだ。

このボトルの口を開けるには、何か理由が必要になるな。

しばらくは飾っといて、8年を飲み続けようかな。

2011年01月03日

大江戸骨董市と箱根駅伝

念願の大江戸骨董市。

さすがに魅力的な店がたくさんあるし、そそられるものも多かった。

中には実店舗に行ってみたくなる店もいくつか。

いやあ、勉強になった。

入手したものについては追々。

そして幸運にも箱根駅伝に遭遇。

毎年楽しみにテレビ観戦するのだが、

今日初めて生で見た。

大江戸骨董市の会場の脇を走り抜けるランナー達。

まずは先頭早稲田。

10区、ゴール間近だ。

続いて20秒ほどの差で東洋。

差は僅かだが、追いつけそうもないかな。

そして大分間隔があって3位の駒沢。

これまたいいものを見た。

感動した!

さすがに魅力的な店がたくさんあるし、そそられるものも多かった。

中には実店舗に行ってみたくなる店もいくつか。

いやあ、勉強になった。

入手したものについては追々。

そして幸運にも箱根駅伝に遭遇。

毎年楽しみにテレビ観戦するのだが、

今日初めて生で見た。

大江戸骨董市の会場の脇を走り抜けるランナー達。

まずは先頭早稲田。

10区、ゴール間近だ。

続いて20秒ほどの差で東洋。

差は僅かだが、追いつけそうもないかな。

そして大分間隔があって3位の駒沢。

これまたいいものを見た。

感動した!

2011年01月02日

からくり時計博物館

今回の短い旅で楽しみにしていたのが、

からくり時計博物館。

実際訪れてみると、思った以上に楽しかった。

慌しく時が走り去ってゆく現代と違い、

これらの時計が活躍していた時代では、

もっと時間を楽しんでいたんだろうと想像することができた。

ただ単に時を知らせるのでなく、時の流れを遊んでしまう感覚。

1900年前後、世界各国から集められたからくり時計や、戦前戦後の日本のものの数々。

当時の生活や流行をからくりで再現したもの、

中には世相や政治情勢を反映した生々しいものまで。

そんなおびただしい数のからくり時計を眺めて楽しんでいると、

物静かな館長が、控えめながらも過不足なくさりげなく解説をしてくれるのがいい。

圧巻だったのが、10以上のからくり時計を、時間差で続けざまに鳴らして見せてくれたところ。

いろんな楽しいからくりが次から次へ・・・。

最高に面白い!

これだけの時計のある中で、時間が経つのを忘れてしまった。

またきっと訪れるだろうなあ。

からくり時計博物館。

実際訪れてみると、思った以上に楽しかった。

慌しく時が走り去ってゆく現代と違い、

これらの時計が活躍していた時代では、

もっと時間を楽しんでいたんだろうと想像することができた。

ただ単に時を知らせるのでなく、時の流れを遊んでしまう感覚。

1900年前後、世界各国から集められたからくり時計や、戦前戦後の日本のものの数々。

当時の生活や流行をからくりで再現したもの、

中には世相や政治情勢を反映した生々しいものまで。

そんなおびただしい数のからくり時計を眺めて楽しんでいると、

物静かな館長が、控えめながらも過不足なくさりげなく解説をしてくれるのがいい。

圧巻だったのが、10以上のからくり時計を、時間差で続けざまに鳴らして見せてくれたところ。

いろんな楽しいからくりが次から次へ・・・。

最高に面白い!

これだけの時計のある中で、時間が経つのを忘れてしまった。

またきっと訪れるだろうなあ。